令和7年度科学研究費助成事業課題一覧(ビジネスサイエンス系)

筑波大学ビジネスサイエンス系教員が研究代表者として実施している科学研究費助成事業採択課題は以下のとおりです。

(研究Grp.の「経営」は経営システム科学を、「国プロ」は国際経営プロフェッショナルを示します)

研究代表者 | 研究Grp. | 課題番号 | 課題名 | |

経営 | 基盤(C) | 23K02859 | ||

経営 | 基盤(B) | 23K22161 | ||

経営 | 基盤(C) | 23K04269 | ||

経営 | 挑戦萌芽 | 24K21408 | ||

経営 | 基盤(B) | 23K22140 | ||

経営 | 基盤(C) | 25K05354 | ||

経営 | 基盤(C) | 23K04270 | ||

経営 | 基盤(C) | 24K05052 | ||

経営 | 基盤(C) | 25K05375 | ||

経営 | 基盤(B) | 23K28376 | ||

経営 | 若手研究 | 24K16437 | ||

法学 | 基盤(C) | 21K01214 | ||

法学 | 基盤(C) | 23K01125 | ||

法学 | 基盤(C) | 25K04855 | ||

法学 | 基盤(B) | 25K00592 | ||

法学 | 基盤(C) | 23K01077 | ||

法学 | 基盤(C) | 25K04784 | ||

法学 | 基盤(C) | 22K01172 | ||

法学 | 基盤(C) | 23K01158 | ||

法学 | 基盤(C) | 24K04568 | ||

法曹 | 基盤(C) | 25K04747 | ||

法曹 | 基盤(C) | 24K04604 | ||

法曹 | 基盤(C) | 24K04658 | ||

法曹 | 基盤(C) | 25K04801 | ||

国プロ | 基盤(C) | 24K05002 | ||

国プロ | 基盤(C) | 23K01530 | ||

国プロ | 基盤(C) | 23K11760 | Social Impact of False Health Information and Privacy: A Comparative Study During and After COVID-19 | |

国プロ | 基盤(C) | 24K05103 | Subjective Well-Being, Knowledge Management, and Telework for an Aging Workforce | |

国プロ | 基盤(C) | 25K05398 | Workforce Information Disclosure: Socially Related Determinants and Real Economic Consequences |

筑波大学ビジネスサイエンス系教員が研究代表者として実施している科学研究費助成事業採択課題は以下のとおりです。

[R01終了課題] [H30終了課題] [H29終了課題] [H28終了課題] [H27終了課題] [H26終了課題] [H25終了課題]

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 山田 雄二 | 経営 シス | 基盤研究(A) | H28/R01 ('16/'19) | 電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築 |

| 立本 博文 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H28/R01 ('16/'19) | プラットフォーム企業の技術ポートフォリオと市場成果分析 |

| 牧本 直樹 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H28/R01 ('16/'19) | スタイルローテーションを考慮したファクター投資に関する研究 |

| Caroline Fern Benton | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H29/R01 ('17/'19) | Happiness in Global Companies: Comparative Enablers and Impact on Performance |

| 礪波 亜希 | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H29/R01 ('17/'19) | 経済外交の新領域:北極域等における日中対外インフラ投資および非国家アクターの役割 |

| 平嶋 竜太 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H28/R01 ('16/'19) | 医療政策及び医療イノヴェーションとの調和的発展を指向した知的財産法制の統合的研究 |

| 大塚 章男 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H28/R01 ('16/'19) | 取締役会の企業価値実現のプロセスから見た実効的なコーポレートガバナンスの再構築 |

| 直井 義典 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H29/R01 ('17/'19) | 倒産手続における債権の優先弁済に関する研究 |

| 倉橋 節也 | 経営 シス | 挑戦的研究(萌芽) | H29/R01 ('17/'19) | 科挙・華僑・家族の歴史データから探る教育システムの解明 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 佐藤 忠彦 | 経営 シス | 基盤研究(B) | H26/H30 ('14/'18) | 市場反応形成メカニズム解明のための体系的研究 |

| 弥永 真生 | 企業 法学 | 基盤研究(B) | H25/H30 ('13/'18) | 中小企業の会計とその適正性の確保 |

| 西尾 チヅル | 経営 シス | 基盤研究(C) | H27/H30 ('15/'18) | 消費者の社会志向と消費行動 |

| 伴 正隆 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H28/H30 ('16/'18) | 地域ブランドにおける市場構造分析に関する研究 |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H28/H30 ('16/'18) | 両面性電力市場におけるプラットフォーム戦略に関する研究 |

| 白石 友行 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H28/H30 ('16/'18) | 現代法における人と家族を起点とした民事責任法理の構想 |

| 弥永 真生 | 企業 法学 | 挑戦的萌芽研究 | H27/H30 ('15/'18) | 北アフリカにおける会社法―シャリーアとの関連において |

| Caroline Tan Sue Lin | 国際 プロ | 若手研究(B) | H27/H30 ('15/'18) | Consumer Behavior for Sustainable Marketing: Understanding How To Market and Make Sustainability Work in Japan and Overseas |

| 朱 藝 (Yi Zhu) | 国際 プロ | 若手研究(B) | H28/H30 ('16/'18) | 国民文化と異文化経営の関連性:日本における中国企業を事例に |

| 平井 孝志 | 国際 プロ | 研究活動スタート支援 | H29/H30 ('17/'18) | 資源投下パターンが長期的収益性に与える影響についての研究 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 吉田 健一 | 経営 シス | 基盤研究(B) | H25/H29 ('13/'17) | 通販のための学習不要型不正取引検知技術の研究 |

| 大野 忠士 | 国際 プロ | 基盤研究(B) | H26/H29 ('14/'17) | 流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明 |

| 猿渡 康文 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H27/H29 ('15/'17) | 医療サービスとそのネットワーク化のメカニズム分析 |

| 津田 和彦 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H27/H29 ('15/'17) | 死因究明プロセスのノウハウ顕在化に関する研究 |

| 岡本 裕樹 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H26/H29 ('14/'17) | 三当事者以上の契約に関わる基礎理論の考察 |

| 木村 真生子 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H26/H29 ('14/'17) | 行動経済学と証券規制 |

| 潮海 久雄 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H26/H29 ('14/'17) | 競争法の視点からみた商標機能論の再構築 |

| 日野 辰哉 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H26/H29 ('14/'17) | 取引関係に起因する危険の制御と私法秩序 |

| 尾﨑 幸謙 | 経営 シス | 若手研究(B) | H28/H29 ('16/'17) | 調査データの質向上のための不適切回答者抽出方法の開発 |

| 中村 亮介 | 経営 シス | 若手研究(B) | H27/H29 ('15/'17) | 財務制限条項の役割に関する包括的実証研究 |

| 佐藤 秀典 | 経営 シス | 若手研究(B) | H27/H29 ('15/'17) | 経営者交代が企業の独自性に与える影響に関する研究 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 倉橋 節也 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H26/H28 ('14/'16) | 逆シミュレーション法による競争的電力市場のインセンティブ・メカニズム研究 |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H26/H28 ('14/'16) | Knowledge Management for Foreign Direct Investments: Comparative Analysis of Japanese and Foreign Inbound and Outbound Investments |

| 平嶋 竜太 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H25/H28 ('13/'16) | イノヴェーション促進法制としての植物新品種保護法の理論的課題に関する総合的研究 |

| 田村 陽子 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H26/H28 ('14/'16) | 客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役割 |

| 直井 義典 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H26/H28 ('14/'16) | 倒産手続における目的物の変動した債権の効力貫徹に関する研究 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 山田 雄二 | 経営 シス | 基盤研究(B) | H25/H27 ('13/'15) | 市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築 |

| 白石 友行 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H25/H27 ('13/'15) | 民事責任法と人・家族 -その変容と現代におけるあり方- |

| 吉田 健一 | 経営 シス | 挑戦的萌芽研究 | H25/H27 ('13/'15) | Big Data向メモリ管理技術とData Mining性能の関係 |

| 立本 博文 | 経営 シス | 若手研究(A) | H25/H27 ('13/'15) | グローバルなビジネス・エコシステムにおけるプラットフォーム競争戦略の成功要因 |

| 尾﨑 幸謙 | 経営 シス | 若手研究(B) | H25/H27 ('13/'15) | 分冊型調査票と短縮型調査票の統計学的比較 |

| 藤澤 尚江 | 企業 法学 | 若手研究(B) | H26/H27 ('14/'15) | 金融商品取引法上の民事責任と法の適用関係 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| 大野 忠士 | 国際 プロ | 基盤研究(B) | H24/H26 ('12/'14) | 企業倒産における与信判断基準の変化とその要因分析 |

| 西尾 チヅル | 経営 シス | 基盤研究(C) | H24/H26 ('12/'14) | 消費者受容性を高める環境コミュニケーション制度のあり方に関する研究 |

| 大塚 章男 | 法曹 専攻 | 基盤研究(C) | H24/H26 ('12/'14) | コーポレート・ガバナンスの現代的課題-効率性と公正性のガバナンス・モデル- |

| 弥永 真生 | 企業 法学 | 挑戦的萌芽研究 | H24/H26 ('12/'14) | 金融監督と国家賠償責任 |

| 中村 亮介 | 経営 シス | 若手研究(B) | H24/H26 ('12/'14) | 疑似通貨に関する会計処理の実態分析 |

| 研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 期間 | 課題名 |

| Caroline Fern Benton | 国際 プロ | 基盤研究(B) | H22/H25 ('11/'13) | グローバルハイブリッド経営に向けた環境適合型リーダーシップ学習モデルの構築 |

| 佐藤 忠彦 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H23/H25 ('11/'13) | ベイジアンモデリングによる小売マーケティングの新展開 |

| 牧本 直樹 | 経営 シス | 基盤研究(C) | H23/H25 ('11/'13) | 多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用 |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H23/H25 ('11/'13) | ビジネスにおけるリスクマネジメント支援システムに関する研究 |

| 領家 美奈 | 国際 プロ | 基盤研究(C) | H23/H25 ('11/'13) | 多様な顧客要望に対応するファジィ情報統合モデルに基づく製品デザイン支援 |

| 木村 真生子 | 企業 法学 | 基盤研究(C) | H23/H25 ('11/'13) | カナダにおけるインサイダー取引規制の研究 |

| 潮海 久雄 | 企業 法学 | 挑戦的萌芽研究 | H23/H25 ('11/'13) | 技術標準における特許権の行使 |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 国際 プロ | 若手研究(B) | H23/H25 ('11/'13) | 知識経営とテクノロジ採択における決定要因の研究:組織行動の連鎖制度上の推進要因 |

令和2年度(2020年度)継続課題

令和元年度(2019年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 山田 雄二 | 基盤研究(A) | H28/R01 | 電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築 | |

| 立本 博文 | 基盤研究(C) | H28/R01 | プラットフォーム企業の技術ポートフォリオと市場成果分析 | |

| 牧本 直樹 | 基盤研究(C) | H28/R01 | スタイルローテーションを考慮したファクター投資に関する研究 | |

| Caroline Fern Benton | 基盤研究(C) | H29/R01 | Happiness in Global Companies: Comparative Enablers and Impact on Performance | |

| 礪波 亜希 | 基盤研究(C) | H29/R01 | 経済外交の新領域:北極域等における日中対外インフラ投資および非国家アクターの役割 | |

| 平嶋 竜太 | 基盤研究(C) | H28/R01 | 医療政策及び医療イノヴェーションとの調和的発展を指向した知的財産法制の統合的研究 | |

| 大塚 章男 | 基盤研究(C) | H28/R01 | 取締役会の企業価値実現のプロセスから見た実効的なコーポレートガバナンスの再構築 | |

| 直井 義典 | 基盤研究(C) | H29/R01 | 倒産手続における債権の優先弁済に関する研究 | |

| 倉橋 節也 | 挑戦的研究(萌芽) | H29/R01 | 科挙・華僑・家族の歴史データから探る教育システムの解明 |

平成30年度(2018年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 佐藤 忠彦 | 基盤研究(B) | H26/H30 | 市場反応形成メカニズム解明のための体系的研究 | |

| 弥永 真生 | 基盤研究(B) | H25/H30 | 中小企業の会計とその適正性の確保 | |

| 西尾 チヅル | 基盤研究(C) | H27/H30 | 消費者の社会志向と消費行動 | |

| 伴 正隆 | 基盤研究(C) | H28/H30 | 地域ブランドにおける市場構造分析に関する研究 | |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 基盤研究(C) | H28/H30 | 両面性電力市場におけるプラットフォーム戦略に関する研究 | |

| 白石 友行 | 基盤研究(C) | H28/H30 | 現代法における人と家族を起点とした民事責任法理の構想 | |

| 弥永 真生 | 挑戦的萌芽研究 | H27/H30 | 北アフリカにおける会社法―シャリーアとの関連において | |

| Caroline Tan Sue Lin | 若手研究(B) | H27/H30 | Consumer Behavior for Sustainable Marketing: Understanding How To Market and Make Sustainability Work in Japan and Overseas | |

| 朱 藝 (Yi Zhu) | 若手研究(B) | H28/H30 | 国民文化と異文化経営の関連性:日本における中国企業を事例に | |

| 平井 孝志 | 研究活動スタート支援 | H29/H30 | 資源投下パターンが長期的収益性に与える影響についての研究 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 佐藤 忠彦 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(B) | H26~H30 | 市場反応形成メカニズム解明のための体系的研究 |

| 弥永 真生 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(B) | H25~H30 | 中小企業の会計とその適正性の確保 |

| 西尾 チヅル | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H27~H30 | 消費者の社会志向と消費行動 |

| 伴 正隆 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H28~H30 | 地域ブランドにおける市場構造分析に関する研究 |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(C) | H28~H30 | 両面性電力市場におけるプラットフォーム戦略に関する研究 |

| 白石 友行 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H28~H30 | 現代法における人と家族を起点とした民事責任法理の構想 |

| 弥永 真生 | 企業法学研究グループ | 挑戦的萌芽研究 | H27~H30 | 北アフリカにおける会社法―シャリーアとの関連において |

| Caroline Tan Sue Lin | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 若手研究(B) | H27~H30 | Consumer Behavior for Sustainable Marketing: Understanding How To Market and Make Sustainability Work in Japan and Overseas |

| 朱 藝 (Yi Zhu) | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 若手研究(B) | H28~H30 | 国民文化と異文化経営の関連性:日本における中国企業を事例に |

| 平井 孝志 | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 研究活動スタート支援 | H29~H30 | 資源投下パターンが長期的収益性に与える影響についての研究 |

平成29年度(2017年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 吉田 健一 | 基盤研究(B) | H25/H29 | 通販のための学習不要型不正取引検知技術の研究 | |

| 大野 忠士 | 基盤研究(B) | H26/H29 | 流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明 | |

| 猿渡 康文 | 基盤研究(C) | H27/H29 | 医療サービスとそのネットワーク化のメカニズム分析 | |

| 津田 和彦 | 基盤研究(C) | H27/H29 | 死因究明プロセスのノウハウ顕在化に関する研究 | |

| 岡本 裕樹 | 基盤研究(C) | H26/H29 | 三当事者以上の契約に関わる基礎理論の考察 | |

| 木村 真生子 | 基盤研究(C) | H26/H29 | 行動経済学と証券規制 | |

| 潮海 久雄 | 基盤研究(C) | H26/H29 | 競争法の視点からみた商標機能論の再構築 | |

| 日野 辰哉 | 基盤研究(C) | H26/H29 | 取引関係に起因する危険の制御と私法秩序 | |

| 尾﨑 幸謙 | 若手研究(B) | H28/H29 | 調査データの質向上のための不適切回答者抽出方法の開発 | |

| 中村 亮介 | 若手研究(B) | H27/H29 | 財務制限条項の役割に関する包括的実証研究 | |

| 佐藤 秀典 | 若手研究(B) | H27/H29 | 経営者交代が企業の独自性に与える影響に関する研究 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究期間 | 課題名 |

| 吉田 健一 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(B) | H25~H29 | 通販のための学習不要型不正取引検知技術の研究 |

| 大野 忠士 | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(B) | H26~H29 | 流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明 |

| 猿渡 康文 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H27~H29 | 医療サービスとそのネットワーク化のメカニズム分析 |

| 津田 和彦 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H27~H29 | 死因究明プロセスのノウハウ顕在化に関する研究 |

| 岡本 裕樹 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H29 | 三当事者以上の契約に関わる基礎理論の考察 |

| 木村 真生子 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H29 | 行動経済学と証券規制 |

| 潮海 久雄 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H29 | 競争法の視点からみた商標機能論の再構築 |

| 日野 辰哉 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H29 | 取引関係に起因する危険の制御と私法秩序 |

| 尾﨑 幸謙 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(B) | H28~H29 | 調査データの質向上のための不適切回答者抽出方法の開発 |

| 中村 亮介 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(B) | H27~H29 | 財務制限条項の役割に関する包括的実証研究 |

| 佐藤 秀典 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(B) | H27~H29 | 経営者交代が企業の独自性に与える影響に関する研究 |

平成28年度(2016年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 倉橋 節也 | 基盤研究(C) | H26/H28 | 逆シミュレーション法による競争的電力市場のインセンティブ・メカニズム研究 | |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 基盤研究(C) | H26/H28 | Knowledge Management for Foreign Direct Investments: Comparative Analysis of Japanese and Foreign Inbound and Outbound Investments | |

| 平嶋 竜太 | 基盤研究(C) | H25/H28 | イノヴェーション促進法制としての植物新品種保護法の理論的課題に関する総合的研究 | |

| 田村 陽子 | 基盤研究(C) | H26/H28 | 客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役割 | |

| 直井 義典 | 基盤研究(C) | H26/H28 | 倒産手続における目的物の変動した債権の効力貫徹に関する研究 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究期間 | 課題名 |

| 倉橋 節也 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H28 | 逆シミュレーション法による競争的電力市場のインセンティブ・メカニズム研究 |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H28 | Knowledge Management for Foreign Direct Investments: Comparative Analysis of Japanese and Foreign Inbound and Outbound Investments |

| 平嶋 竜太 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(C) | H25~H28 | イノヴェーション促進法制としての植物新品種保護法の理論的課題に関する総合的研究 |

| 田村 陽子 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H28 | 客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役割 |

| 直井 義典 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H26~H28 | 倒産手続における目的物の変動した債権の効力貫徹に関する研究 |

平成27年度(2015年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 山田 雄二 | 基盤研究(B) | H25/H27 | 市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築 | |

| 白石 友行 | 基盤研究(C) | H25/H27 | 民事責任法と人・家族 -その変容と現代におけるあり方- | |

| 吉田 健一 | 挑戦的萌芽研究 | H25/H27 | Big Data向メモリ管理技術とData Mining性能の関係 | |

| 立本 博文 | 若手研究(A) | H25/H27 | グローバルなビジネス・エコシステムにおけるプラットフォーム競争戦略の成功要因 | |

| 尾﨑 幸謙 | 若手研究(B) | H25/H27 | 分冊型調査票と短縮型調査票の統計学的比較 | |

| 藤澤 尚江 | 若手研究(B) | H26/H27 | 金融商品取引法上の民事責任と法の適用関係 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究期間 | 課題名 |

| 山田 雄二 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(B) | H25~H27 | 市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築 |

| 白石 友行 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H25~H27 | 民事責任法と人・家族 -その変容と現代におけるあり方- |

| 吉田 健一 | 経営システム科学研究グループ | 挑戦的萌芽研究 | H25~H27 | Big Data向メモリ管理技術とData Mining性能の関係 |

| 立本 博文 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(A) | H25~H27 | グローバルなビジネス・エコシステムにおけるプラットフォーム競争戦略の成功要因 |

| 尾﨑 幸謙 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(B) | H25~H27 | 分冊型調査票と短縮型調査票の統計学的比較 |

| 藤澤 尚江 | 企業法学研究グループ | 若手研究(B) | H26~H27 | 金融商品取引法上の民事責任と法の適用関係 |

平成26年度(2014年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| 大野 忠士 | 基盤研究(B) | H24/H26 | 企業倒産における与信判断基準の変化とその要因分析 | |

| 西尾 チヅル | 基盤研究(C) | H24/H26 | 消費者受容性を高める環境コミュニケーション制度のあり方に関する研究 | |

| 大塚 章男 | 基盤研究(C) | H24/H26 | コーポレート・ガバナンスの現代的課題-効率性と公正性のガバナンス・モデル- | |

| 弥永 真生 | 挑戦的萌芽研究 | H24/H26 | 金融監督と国家賠償責任 | |

| 中村 亮介 | 若手研究(B) | H24/H26 | 疑似通貨に関する会計処理の実態分析 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究期間 | 課題名 |

| 大野 忠士 | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(B) | H24~H26 | 企業倒産における与信判断基準の変化とその要因分析 |

| 西尾 チヅル | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H24~H26 | 消費者受容性を高める環境コミュニケーション制度のあり方に関する研究 |

| 大塚 章男 | 法曹研究グループ | 基盤研究(C) | H24~H26 | コーポレート・ガバナンスの現代的課題-効率性と公正性のガバナンス・モデル- |

| 弥永 真生 | 企業法学研究グループ | 挑戦的萌芽研究 | H24~H26 | 金融監督と国家賠償責任 |

| 中村 亮介 | 経営システム科学研究グループ | 若手研究(B) | H24~H26 | 疑似通貨に関する会計処理の実態分析 |

平成25年度(2013年度)終了課題

研究代表者 | 研究 Grp. | 種目名 | 研究 | 課題名 |

| Caroline Fern Benton | 基盤研究(B) | H22/H25 | グローバルハイブリッド経営に向けた環境適合型リーダーシップ学習モデルの構築 | |

| 佐藤 忠彦 | 基盤研究(C) | H23/H25 | ベイジアンモデリングによる小売マーケティングの新展開 | |

| 牧本 直樹 | 基盤研究(C) | H23/H25 | 多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用 | |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 基盤研究(C) | H23/H25 | ビジネスにおけるリスクマネジメント支援システムに関する研究 | |

| 領家 美奈 | 基盤研究(C) | H23/H25 | 多様な顧客要望に対応するファジィ情報統合モデルに基づく製品デザイン支援 | |

| 木村 真生子 | 基盤研究(C) | H23/H25 | カナダにおけるインサイダー取引規制の研究 | |

| 潮海 久雄 | 挑戦的萌芽研究 | H23/H25 | 技術標準における特許権の行使 | |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 若手研究(B) | H23/H25 | 知識経営とテクノロジ採択における決定要因の研究:組織行動の連鎖制度上の推進要因 |

| 研究代表者 | 研究 グループ | 種目名 | 研究期間 | 課題名 |

| Caroline Fern Benton | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(B) (海外学術) | H22~H25 | グローバルハイブリッド経営に向けた環境適合型リーダーシップ学習モデルの構築 |

| 佐藤 忠彦 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H23~H25 | ベイジアンモデリングによる小売マーケティングの新展開 |

| 牧本 直樹 | 経営システム科学研究グループ | 基盤研究(C) | H23~H25 | 多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用 |

| 徐 驊 (Hua Xu) | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(C) | H23~H25 | ビジネスにおけるリスクマネジメント支援システムに関する研究 |

| 領家 美奈 | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 基盤研究(C) | H23~H25 | 多様な顧客要望に対応するファジィ情報統合モデルに基づく製品デザイン支援 |

| 木村 真生子 | 企業法学研究グループ | 基盤研究(C) | H23~H25 | カナダにおけるインサイダー取引規制の研究 |

| 潮海 久雄 | 企業法学研究グループ | 挑戦的萌芽研究 | H23~H25 | 技術標準における特許権の行使 |

| MAGNIER-WATANABE Remy | 国際経営プロフェッショナル研究グループ | 若手研究(B) | H23~H25 | 知識経営とテクノロジ採択における決定要因の研究:組織行動の連鎖制度上の推進要因 |

法学系

基盤研究(C)(一般) 倒産手続における債権の優先弁済に関する研究(平成29年度~令和元年度)【法曹専攻 直井 義典】

1.研究内容

本研究は、債務者倒産時に債権者が自己の債権を他の債権者に先駆けて回収するための要件ならびにその際に用いられる法的技術を、権利の目的が権利発生後に変動した場合と権利の性質上優先弁済が衡平にかなうとされる場合とを中心に検討するものである。

具体的には以下の3点について研究を行う。第1に、担保目的物の変動にも拘らず担保権の効力を維持するための法的手段(物上代位、集合物の取替わりなど)それぞれの妥当領域を明らかにし、これらの法的手段の用いられ方に差異が生じる理由を日本法・フランス法を中心に比較・検討すること、第2に、フランスにおける代替可能物の質権や預金担保に関する議論を参考として所有権移転型担保と信託のそれぞれの設定方法や倒産手続内での効力を明らかにし、両制度の内容を近接させることが可能であるのかを検討すること、第3に、不法行為に基づく損害賠償請求権を中心として倒産手続内で債権が有する地位について検討を加え、保険法22条を手掛かりとしながらも保険金請求権のような特定の請求権ではなく債務者財産全体から優先弁済を受けることができるケースはないのか、それがあるとすればいかなる要素を考慮して、いかなる手法(先取特権等)を採ればよいのかを検討することである。

2.期待される成果

本研究は、倒産手続内での債権の優先的弁済について、終局的には物権・債権峻別論の再検討を視野に入れながら検討していく視野の広さに学術的特色がある。また、わが国において、目的物が変動した場合に担保物権の効力を維持する方法が果たして物上代位に止まるものであるのか他の手法によっても正当化可能であるのかを明らかにすることは担保物権の効力を確実なものにすることとなり、ABL(動産・債権を目的とする担保)の導入を進める上での実務的な有用性は大きい。

また、担保権設定と信託設定という2つの方法について設定の方式、倒産手続内での効力の相違点を明らかにすることは、信託制度をわが国の法体系に如何に位置付けるかという学術体系的な意義ばかりでなく、これまであまり活発に用いられておらず設定方式、効力の面で不透明な点のあった担保信託の活用可能性も開くものと言える。また、信託財産は受託者の倒産手続から完全に隔離されている反面、担保権については倒産手続の中で実行により強力な制約を課すべきことが実務上強調されてきており、倒産手続内での担保物権の処遇、さらには信託の倒産隔離機能の意味について一石を投ずるものともなり得る。

基盤研究(B) プロアクティブな財務報告エンフォースメント・メカニズムの可能性(令和元年度~令和4年度)【企業法学専攻 弥永 真生】

1.研究内容

(国際)会計基準の遵守に係るエンフォースメントを含む、財務報告についてのプロアクティブなエンフォースメント・メカニズムをめぐるEU、(拡大前)EU構成国、アメリカ合衆国、オセアニア諸国及びスイスにおける議論及び動向ならびに現状を調査し、そこから示唆を得るとともに、他方で、日本における証券取引委員会の廃止及び大蔵省・金融庁・証券取引等監視委員会によるエンフォースメントの実態の把握と分析を行い、我が国における金融規制・証券規制(行政法的側面を含む)を巡る論点を抽出する。

①財務報告に係るプロアクティブ(先回りした)・エンフォースメント・メカニズムをなぜ諸外国は採り入れるに至ったのか、その意義は何か、導入にあたってどのような法的なまたは実務上の課題があったのか、いかに対処したのかを比較制度研究(文献調査及び現地における聞き取り)を通じて把握し、分析する。

②日本において、最近まで、プロアクティブ・エンフォースメントがほとんど採り入れられてこなかったのはなぜか、証券取引委員会が廃止されたことの影響があるのか、導入するとすれば、――既存の制度と両立しないのかという問題を含め――どのような法的な課題が想定され、どのような解決策がありうるのか、などという問いに対する答えを探求する。

2.期待される成果

市場原理あるいは監査制度によっては十分な(事前の)エンフォースメントが必ずしも実現できない財務報告規制におけるブレークスルーとしての、規制当局(日本では、金融庁・証券取引等監視委員会)その他の組織(プライベート・セクターを含む)による(事前の)エンフォースメントの可能性ならびにその実現に際しての課題を把握し、解決策を検討し、立法論的な提言を行うことを目的とする。

挑戦的研究(萌芽) 自律的人工知能の法主体性 (平成30年度~令和2年度)【企業法学専攻 弥永 真生】

1.研究内容

自律的な人工知能(AI)に権利能力(権利義務の帰属主体となることのできる法律上の資格をいい,法的人格,法人格ともいう。現在の制度の下では、人 (自然人 ) と法人とが権利能力を有すると考えられている)、意思能力(意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力)、行為能力(契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力をいう。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という)、不法行為能力(責任能力ともいう。自分の行う行為が違法であって法律上の責任が生じることを認識し違法な行為を行わないという判断ができる程度の知能を有することが必要であるとされている)、犯罪能力(ある者が犯罪行為を行うことができるとき,その者には犯罪能力があるといい、人間 (自然人) にはすべてこの能力があると考えられているが、法人が自然人と同様に通常の犯罪の主体となりうるかについては一般に否定的に解されている)(または受刑能力)及び納税主体性(法主体性)を認める可能性を検討することという総論的な問題について掘り下げた研究を行う。

法人の法主体性が認められていること(権利能力はもちろんのこと、法人自身の不法行為、法人税の課税根拠、法人に対する処罰)を念頭に置きつつ、自律的なA Iに法主体性を認めないと何らかの不都合が生ずるのか、他の法律構成によってその 不都合は解消できないのか、逆に、法主体性を認めるとどのような問題があるのか(A Iの意思を法的に観念できるのかなど)を分析する。

2.期待される成果

将来、現れる可能性がある自律的なAIをめぐる各論的な問題を考えるにあたって、議論の基礎となる総論的な成果を提供することができる。すなわち、自律的なAIをめぐる種々の法律問題については、欧州議会や欧州各国の最近の動向をふまえると、今後、この研究課題は加速度的に注目されることになると考えられるが、本研究の成果は、日本におけるこの問題についての解釈論及び立法論にとっての出発点あるいは基礎となりうる。

経営系

基盤研究(C)(一般) 経済外交の新領域:北極域等における日中対外インフラ投資および非国家アクターの役割(平成29年度~令和元年度)【国際経営プロフェッショナル専攻 礪波 亜希】

1.研究内容

- 本研究では、①経済外交政策としての対外インフラ投資、②経済外交における非国家アクターの影響に関する研究を行う。具体的には、経済外交を積極的に行っている日本と中国による対外インフラ投資について、北極域とベトナムを事例に、主に文書収集や現地でのインタビューを通じてデータを取得し、これに対する質的分析を行う。また、経済外交においては国家政府以外の非国家アクターが行う従来型とは異なる外交(パラ外交)が重要であり、日本の北海道が北極政策にもたらす影響に着目して研究を行う。

2.期待される成果

- グローバル化により各国の経済的な相互依存度が高まる中、軍事的手段を用いずに国益を追求するための手段として、経済外交の政策的意義を喫緊に検討することが求められる一方で、経済外交の政治的側面に関する既存研究は稀少である。本研究はこれに対する実証的研究であり、政策的インプリケーションや学術的貢献に富むものだといえる。また同じくグローバル化により世界的規模で従来の国民国家を中心とする統治制度に変化の波が訪れており、非国家アクターによる外交に注目する本研究は、主として国家対国家の関係に着目してきた国際関係論及び外交政策分析の分野において、革新的な視座を提供するものである。

- 研究成果は個人ホームページ(https://www.akitonami.com)やresearchmap(https://researchmap.jp/atonami/?lang=japanese)を参照

若手研究 19K13847:Empirical Research on Cross-national Distances and Firm Risks in Multinationals (令和元年度~令和3年度)【国際プロフェッショナル専攻 顧 俊堅】

1.研究内容

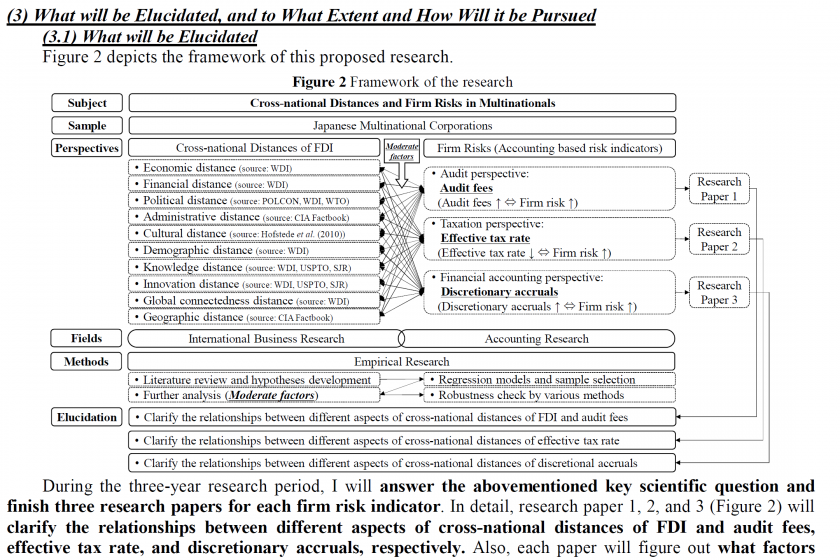

During the three-year research period, I will answer the key scientific question: “whether and how cross-national distances of foreign direct investment (FDI) affect firm risks in respect of increased audit fees, decreased effective tax rate, and increased discretionary accruals, respectively.” and finish three research papers for each firm risk indicator. In detail, research paper 1, 2, and 3 showed in the above Figure will clarify the relationships between different aspects of cross-national distances of FDI and audit fees, effective tax rate, and discretionary accruals, respectively. Also, each paper will figure out what factors have moderate effects on the relationships between cross-national distances and firm risk indicator.

2.期待される成果

The Financial Services Agency of Japan in recent years has encouraged firms to improve FDI activity. If certain specific characteristics of FDI (e.g. long cross-national distances between host countries and Japan) harm interested parties through higher risks, then overlooking of the trend of FDI development may result in amplified negative consequences. The methods and findings of this research will have implications not only for managers, but also for investors, tax policy maker s, audit regulators, accounting standard makers, and other interested parties in enhancing their understanding of the cross-national distances of FDI and the effects on firm risks.

基盤研究(C)(一般) 日本における財務制限条項の効率的なデザインに関する研究(平成30年度~令和2年度)【経営システム科学専攻 中村 亮介】

1.研究内容

本研究では,債務契約に付される,借り手企業の財務諸表ないし会計情報に依拠した約束事・誓約を表す「財務制限条項」の最適な組み合わせとはどのようなものかを明らかにするため,多面的に実証研究を行う。

【図1:財務制限条項の例】

① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ② 連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。 |

これまでの研究では,日本における財務制限条項は純資産維持条項(図1の①)と利益維持条項(図2の②)が多く付され,かつ会計数値を加工せずにそのまま利用する傾向にあることがわかっている。ただし,契約の効率性の観点からは,このセッティングが良いのか,もしくは米国のようにキャッシュ・フローを意識した条項にアレンジする方が良いのかなど,財務制限条項をどのようにデザインするべきかについては明確な回答を提供していなかった。そこで,それらがたとえばクレジット・リスクなどに影響しているのかを検討することで,どのような条項のセッティングであれば,条項に期待されている役割を果たしうるのかを検討する。

2.期待される成果

この研究に当たっては,パネルデータによる定量分析と,金融機関および一般企業へのアンケート調査(図2)による定性分析を行う。

【図2:アンケート調査票の一部】

問 御行における融資契約の何%(案件ベース)に財務制限条項が利用されていますでしょうか。 問 融資契約に財務制限条項を付与するかどうかを決定する際,どのような状態・項目を重視していますか。 問 純資産維持条項・利益維持条項・有利子負債維持条項にどのような役割を期待しているでしょうか |

このように,個々の財務制限条項がどのような効果をもたらしているかを調査することにより,財務制限条項をどのようにデザインするべきかについての示唆を得る。

基盤研究(C)(一般) 誤答理由を推定する認知診断モデル開発とその実践的適用(平成30年度~令和2年度)【経営システム科学専攻 尾崎 幸謙】

1. 研究内容

本研究の目的は,下記の3点である。

- 学力テストの各問題に対して誤答した際に「どのような考え方のもとで誤答したのか」を知るための統計モデルを開発すること。

- その統計モデルを文章読解力とデータリテラシーを測定するテストのデータに適用することで,受検者(小学生から社会人)の誤った理解について調べること。

- その知見を実際の学校教育や社会人教育に生かすこと。

テストに含まれる各問題に正答するために必要となるスキルのうち,「何を持っており,何を持っていないか」について受験者ごと評価することを目的とした統計モデルを認知診断モデルと呼ぶ。有していないスキルの情報は,学習者や学習指導者にとって,「なぜ正答できないのか」という問いに対する答えになるため,今後の学習方針を立てる際に極めて有益である。

しかしながら,認知診断モデルで分析を行うためには,テストに含まれる各問題に正答するために,どのようなスキルが必要かを明確にする必要があり,これは非常に困難である。

本研究では,正答するために必要なスキルを測定するのではなく,多肢選択式の問題において,誤答した際にどのような誤った考え方(誤答方略)をしてしまったのかを測定するための統計モデルを開発する。このためには,考え得る誤答方略を事前に設定する必要があるが,多肢選択式の誤答の選択肢は考え得る誤答方略を考慮して作られているため,正答するために必要なスキルを設定するよりは容易である。この統計モデルを自身が開発した多肢選択式問題のための認知診断モデル(Ozaki, 2015)をベースとして開発する。

2. 期待される成果

本研究では,この統計モデルを一般社団法人教育のための科学研究所が実施しているリーディングスキルテストに適用する。また,株式会社日本経営協会総合研究所と共同開発しているデータリテラシーテストをベースとしたテストをWeb調査で実施して,このデータに適用する。

分析結果から,それぞれのテストにおいて,各受検者がどのような誤った考え方のもとで誤答しているのかが分かる。この結果を受検者や学校に対してフィードバックし,結果を利用して誤った考え方を訂正することで,効率的な学習が可能となることが期待される。

基盤研究(C)(一般) ポートフォリオ戦略の事前および事後評価の高度化(平成31年度~令和3年度)【経営システム科学専攻 牧本 直樹】

1.研究内容

株式や債券などのポートフォリオ構築は,(1)過去データから推定した時系列モデルで将来のリターンやリスクを予測,(2)設定した基準に沿って最適な資産構成を決定,という手順で行われる.また,構築したポートフォリオで実際に運用を行った後には,(3)事後的なパフォーマンス評価を行い,構築方法の妥当性を検証する.

上記(1)~(3)は資産運用実務においても学術研究においても標準的に用いられる手順であるが,以下のような問題点が指摘できる.

- ステップ(2)で最適資産構成を決める際の基準と,ステップ(3)でパフォーマンスを事後評価する際の基準は一般に一致しない.例えば,ステップ(2)では平均―分散効用,ステップ(3)ではシャープ・レシオが代表的である.この場合,事前と事後でポートフォリオの評価尺度に乖離が生じる.

- 資産運用実務におけるステップ(1)と(2)では,さまざまな時系列モデルや基準の組み合わせに対して過去データを用いたテストを行い,最もパフォーマンスが高いポートフォリオを選択することが多い.その場合,過去データに過剰適合したポートフォリオが選択され,パフォーマンスにバイアスが生じている可能性が高い.

- ステップ(3)の事後評価は実現した1つのサンプルデータで行うため,ステップ(1)で考慮した時点ごとのリスクを計測することができない.

本研究では,①~③で指摘した問題がポートフォリオのパフォーマンスに及ぼす影響を実験ならびに市場データを用いた実証分析によって明らかにするとともに,事前と事後で一貫した基準でポートフォリオを評価する方法の開発を目指す.

2.期待される成果

ポートフォリオ戦略に関する研究は数多く行われているが,事後的なパフォーマンス評価に焦点を当てた研究は限定的である.その一つの理由は上記③で挙げた問題に起因するが,本研究は既存研究とは異なるアプローチでこの問題の解決を目指しており,結果としてポートフォリオの選択から事後評価までを統一したフレームワークで実施できるようになることが期待される.また資産運用実務の観点からは,運用手法の評価を高度化することで,より適切な資産選択が可能となることが期待される.

基盤研究(C)(一般) 観光地域づくりのための顧客生涯価値推定モデルの開発(平成31年度~令和3年度)【経営システム科学専攻 伴 正隆】

1.研究内容

近年、地方創生の名のもとに進められている観光振興によって、観光地域間競争が激化している。一方で、少子高齢化に伴う人口減少の影響によって、観光地は新規の観光客増加を考えるだけでなく、顧客関係性管理(CRM)の考え方を取り入れ、顧客生涯価値(CLV)の指標に基づいた意思決定が必要とされている。しかし観光地域づくりを主体的に進める組織であるDMOには、購買情報をベースとして推定されるCLVを求めることができるデータは存在しないため、実務においてDMOがCLVに基づいた意思決定をすることは困難であるうえに、学術研究の進展もない。

本課題ではDMOでも扱えるデータとして、アンケート調査によって収集した観光行動データと心理データを用い、DMOの意思決定支援を目的としたCLV推定モデルの開発と、当該モデルを用いた観光資源のCLVによる評価を行う。

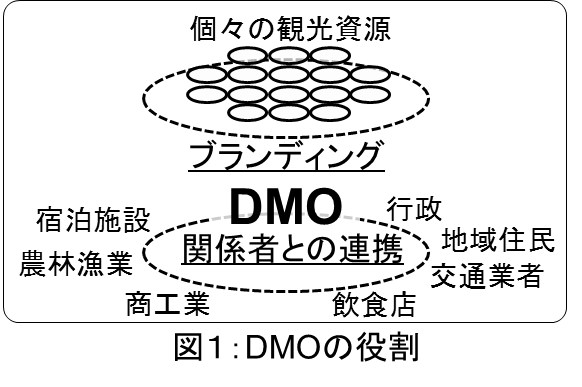

DMOの役割は、図1に示すように、地域の多様な関係者と合意形成し連携しながら、地域一体となって観光地域づくり・ブランドづくりを行うものである。より詳細には、地域内に散らばる観光資源の点綴による観光地ブランディングの実行、その基盤となる、行政と連携した交通政策や観光教育の実施、地域住民の施策への参画促進などがある。しかしブランディングをはじめ、様々な施策の評価を、例えば観光客数の増減といった大ざっぱな指標で評価することは誤った意思決定に繋がる。CRMによる長期的利益を求めるのであれば、それに対応する指標である観光CLVによって、ブランディングや観光地域まちづくりの基礎となる観光資源を評価するのが妥当である。

2.期待される成果

開発を目論んでいるモデルから、どのような属性・心理・観光行動の傾向をもつ観光客のCLVが高いか、CLVの高い観光客はどのような観光資源を利用しているかが分かれば、地域内観光資源を利用して地域ブランディングを推進するDMOの意思決定にとって助けになる。